L’eau est l’une des ressources les plus précieuses pour la vie humaine et pour les écosystèmes. Pourtant, en France, la répartition de cette ressource est profondément marquée par les changements climatiques. Le réchauffement global entraîne une augmentation de la température de l’atmosphère, modifie les phénomènes atmosphériques et accentue les risques de sécheresse. Les conséquences sont visibles à différentes échelles : baisse du niveau des nappes, diminution de la qualité des eaux, pression accrue sur la population et sur les espèces.

Les rapports scientifiques le rappellent chaque année : les gaz à effet de serre issus des activités humaines perturbent l’état du climat et bouleversent le cycle de l’eau. Dans ce contexte, certaines régions sont avantagées, d’autres souffrent de problèmes majeurs. La cartographie apparaît comme un outil essentiel pour comprendre ces impacts, planifier une meilleure gestion et anticiper les conséquences pour la santé et le développement durable.

Cet article propose d’explorer, de façon détaillée, pourquoi certaines régions de France disposent de plus d’eau de pluie que d’autres. Nous verrons les phénomènes climatiques en cause, les origines naturelles, les impacts sur les écosystèmes et les solutions à mettre en œuvre pour mieux gérer cette ressource vitale.

Comprendre la disponibilité en eau de pluie

Le rôle des précipitations et du cycle de l’eau

Les précipitations sont au cœur du cycle de l’eau. Elles déterminent la quantité d’eaux de surface et souterraines disponibles pour la population et les écosystèmes. Or, sous l’effet du réchauffement climatique, la répartition des pluies connaît une profonde évolution. Certains territoires enregistrent une augmentation des pluies, d’autres subissent un déficit préoccupant.

Ces changements climatiques ont des conséquences directes : modification de l’état des nappes phréatiques, variation du niveau des rivières et altération de la qualité de l’eau. La recherche scientifique souligne le lien entre l’atmosphère, les gaz à effet de serre et la fréquence accrue des phénomènes atmosphériques extrêmes.

Facteurs naturels : reliefs, sols et nappes phréatiques

La disponibilité en eau ne dépend pas seulement du climat, mais aussi du sol et du relief. Les écosystèmes montagneux comme les Pyrénées ou le Massif central captent davantage d’humidité. À l’inverse, les plaines calcaires laissent s’infiltrer l’eau rapidement, ce qui modifie le niveau des nappes. Les conséquences pour les espèces et pour la population sont majeures : accès inégal aux ressources, risques sanitaires liés à la baisse de qualité, tensions dans l’utilisation agricole.

L’importance des données pluviométriques pour la gestion

La cartographie s’appuie sur des données précises. En France, Météo-France et les agences de bassin produisent des rapports scientifiques sur les phénomènes climatiques, les changements observés et les conséquences en matière de gestion. Ces outils permettent de mieux comprendre à quelle échelle intervenir, comment adapter la façon de consommer et de quelle origine proviennent les problèmes.

Des disparités régionales marquées en France

Les régions abondantes en eau

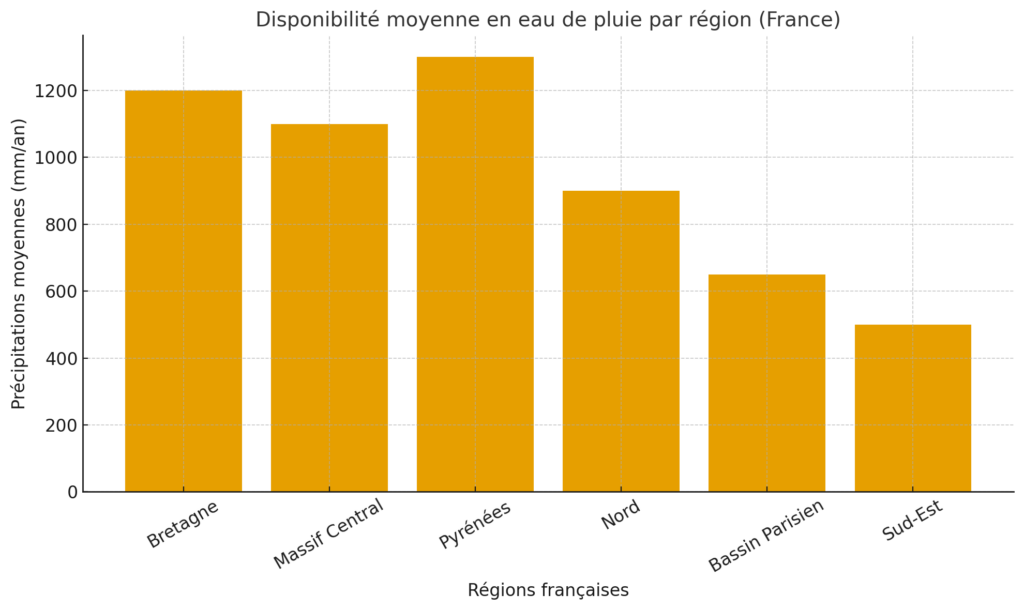

Certaines zones sont particulièrement bien dotées en ressources. La Bretagne, le Massif central ou les Pyrénées affichent un haut niveau de précipitations. Dans ces régions, la disponibilité en eau soutient les écosystèmes, favorise l’agriculture et réduit les risques pour la population. Les rapports montrent un lien clair entre climat océanique, phénomènes atmosphériques fréquents et abondance en ressources en eaux.

Les zones fragiles

Le Sud-Est de la France illustre l’impact des changements climatiques. Le déficit de pluies, l’augmentation de la température et les vagues de chaleur provoquent un état critique des nappes et un abaissement du niveau des réserves. Les écosystèmes en souffrent, certaines espèces disparaissent, et la population humaine subit des restrictions. Les rapports scientifiques soulignent que ces phénomènes sont accentués par les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre.

L’impact du changement climatique sur la répartition de la pluie

Le réchauffement climatique est un problème majeur. Les changements climatiques modifient la fréquence et l’intensité des pluies. Le Nord-Ouest enregistre une augmentation sensible, tandis que le Sud connaît un déficit persistant. À grande échelle, les conséquences sont évidentes : baisse du niveau des nappes, risques pour la santé, pressions accrues sur la population et dégradation de la qualité des eaux.

L’intérêt de la cartographie pour les particuliers et collectivités

Dimensionner correctement sa citerne souple selon la région

La cartographie permet de mieux dimensionner les équipements de stockage. Dans les zones où les pluies sont abondantes, une cuve de 5 000 litres suffit. Dans les régions frappées par les changements climatiques, il faut prévoir des réservoirs plus grands. La gestion de l’eau à cette échelle est essentielle pour réduire les risques liés aux sécheresses.

Anticiper les restrictions et mieux planifier l’arrosage

Pour la population, la cartographie est un outil d’adaptation. Elle permet de planifier l’arrosage, de mieux répartir les usages et de réduire l’impact des sécheresses. En reliant les rapports scientifiques aux pratiques locales, elle met en évidence le lien entre changements climatiques et qualité de la vie humaine.

Un outil de sensibilisation et d’aide à la décision écologique

La cartographie est également un outil pédagogique. Elle rend visibles les conséquences des activités humaines, montre l’origine des problèmes, explique l’évolution du climat et ses impacts sur la population. Utilisée correctement, elle favorise une meilleure gestion des ressources, renforce la recherche scientifique et soutient le développement durable.

Vers une gestion optimisée des eaux pluviales en France

Les outils numériques et cartes interactives disponibles

Les cartes interactives produites par les institutions en France sont des outils essentiels. Elles traduisent en images les rapports scientifiques et mettent en avant les phénomènes climatiques, leurs conséquences et leur impact à l’échelle locale. La population peut ainsi mieux comprendre les risques, anticiper les sécheresses et adapter sa façon de consommer.

Complémentarité avec la récupération domestique et agricole

Les solutions locales comme les citernes souples, les cuves enterrées et les systèmes d’irrigation sont indispensables. Elles permettent de compenser les changements climatiques et d’améliorer la résilience des écosystèmes et de la population humaine. Leur adoption est encouragée par les rapports scientifiques qui démontrent leur impact positif sur la gestion des ressources.

Un levier d’adaptation face aux sécheresses récurrentes

Face aux sécheresses, la France doit s’appuyer sur la recherche scientifique et le développement de nouvelles technologies. Les changements climatiques sont un problème majeur, mais l’adaptation est possible. En combinant la cartographie, la réduction des émissions de gaz, la protection des écosystèmes et une meilleure gestion de l’eau, la société peut réduire les risques et assurer une qualité de vie acceptable pour les générations futures.

Conclusion

Les changements climatiques transforment la disponibilité en eau en France. Certaines régions sont abondantes, d’autres fragiles. La cartographie révèle les impacts, explique les conséquences et oriente la population vers une meilleure gestion des ressources. Grâce à la recherche scientifique, aux rapports et aux outils numériques, nous pouvons mieux anticiper les problèmes, réduire les risques, protéger les écosystèmes et améliorer la santé humaine.